POSDATA EDITORES

septiembre 22, 2025

Por Eduardo Ramírez

Hacia el altar convergen todos los gestos litúrgicos, todas las líneas de la arquitectura. Reúne igualmente en él la simbólica del centro del mundo: es el hogar de la espiral que simboliza la espiritualización progresiva del universo.

J. Chevalier y A. Gheerbrant

– ¿Por qué no dejas de beber? Cualquiera puede ser un borracho.

– Cualquiera puede ser un sobrio. Se necesita un talento especial para ser un borracho. Se necesita tener coraje. El coraje es más importante que la verdad.

Charles Bukowski, Barfly

28/08/25. Todo altar requiere de un umbral y un comportamiento de la luz.

Hace unas semanas, un arquitecto amigo, por alguna razón me invitó a participar en un proyecto para remodelar/restaurar una cantina tradicional. Parte del trato con el dueño es que las sesiones de trabajo las tenemos en la cantina y el consumo va incluido en la cuota del proyecto. Eso me hizo revisar mi tímida, pero antigua experiencia en cantinas.

Mi abuelo paterno llegó a la ciudad (San Luis Potosí) por la Reforma Agraria, y después de buscar varias alternativas de trabajo para mantener a su familia decidió poner una cantina aprovechando el contacto que tenía con la mezcalera de la hacienda donde fue administrador. La cantina quedaba a unas puertas de su casa familiar, pero nunca dejó entrar ni a sus hijos ni a su esposa que le llevaban a la puerta su almuerzo.

Solo vendía mezcal, y se levantaba a las seis de la mañana a abrir la cantina. A esa hora pasaban los empleados del ferrocarril, pues los talleres quedaban a unas cuadras. Me cuenta que antes de ir a trabajar, pasaban y se tomaban un mezcal para llenar la panza.

Con esa cantina crió y les dio educación a sus ocho hijos.

Yo viví con él cuando estudié la prepa. Para entonces ya no tenía la cantina, pero todos los sábados o cuando me daba gripa, me ofrecía un vaso de mezcal.

Soy de los que frecuentan las cantinas a mediodía para compartir la botana con una buena charla. A esa hora la entrada suele ser de la luz hacia las sombras. Buscando un espacio discreto, íntimo que al mismo tiempo nos ofrece anonimato y nos funde con una comunidad afectiva que solo frecuentamos en ese lugar.

Las mejores charlas y los mejores proyectos los he tenido en alguna cantina. Siempre he dicho que el mérito no es tener grandes ideas en una mesa de cantina, sino al día siguiente empezar a buscar la manera de realizarlas y obstinarse hasta hacerlo.

Tal vez por esa buscada intimidad/anonimato las fachadas tienden a no ser escandalosas, muy llamativas. Al contrario, tienden a (con)fundirse con el entorno.

La salida de la cantina, cuando todavía es de día, implica ir de esa semioscuridad hacia una luz que nos deslumbra. Es como volver a acomodarnos en nuestra identidad social, retomar formas y modos dictados por los otros. Realmente la luz está adentro. Esa luz, esa libertad y olvido.

Cuando salimos ya entrada la noche, no hay tal deslumbramiento. La noche parece abrazarnos igual que la cantina, la noche continúa las sombras que protegen nuestra identidad íntima.

Las puertas de una cantina siempre son el umbral.

Al atravesar ese umbral, inmediatamente damos con la barra. Y ahí, como en el reclinatorio de un templo encontramos el acceso a ese altar pagano.

Este altar, tras la barra, regularmente está constituido por un reloj descompuesto evidenciando que el tiempo se disuelve en la cantina; objetos pertenecientes a otra época, un teléfono, una caja registradora que, en su inutilidad convocan nuestra nostalgia; algunas fotos o carteles que conforman una memoria, una narrativa no lineal, solo como estímulo visual múltiple y “barroco”; un espejo que, independientemente que provee profundidad al espacio estrecho de la barra, nos enfrenta a nosotros y a los diferentes rostros alrededor y frente a los que nos reunimos; y, obvio, la materialización del deseo que implican las distintas botellas de las bebidas que nos conducen hasta aquí o las glorificaciones de éstas iluminadas con neón como esa divinidad de la doctrina íntima y pagana que, independientemente de nuestra extracción, nos hermana.

Este “desorden” es suficiente para que cualquier mirada, a nivel inconsciente, dispare la cantina como umbral entre la luz y la sombra, el equilibrio entre intimidad y el espacio colectivo/afectivo, una máquina del tiempo que nos hunde en el pasado/nostalgia y que al salir nos vuelve a la actualidad.

Cuando empecé a dar clase de Metodología de la Lectura a alumnos de prepa, les daba a leer un cuento que por breve, simple y profundo les gustaba mucho a los inquietos adolescentes y me servía para atraerlos hacia la literatura, Todos se han ido a otro planeta de Edmundo Valadés. Van aquí unas líneas de los primeros párrafos que definen esa zona liminal que se experimenta frente a esos altares paganos.

“En ese momento, se sentía el único habitante sobre la tierra. Esta sensación no es nada grata. Si se carece de imaginación o se la posee en exceso, lo más fácil es resbalar hacia una cantina. Epigmenio decidió entrar en la más cercana y tomar algo fuerte. Ante el bar, con un pie en el ‘estribo’, Epigmenio se puso a pensar. ¿Había perdido algo? Cuando alguien se hace esas preguntas precisamente frente a la barra de una cantina, lo inevitable es que pida otra copa. Y que se siga con una docena. Normalmente, a la duodécima, ese hombre se ha salvado inesperadamente no se sabe por qué milagros del alcohol. Se siente feliz en la tierra y la ve poblada otra vez por sus habitantes, sus esperanzas, sus alegrías. Hasta descubre desconocidos e interesantes seres. Charla con cualquier ser humano, le surge una ternura inusitada por el cantinero, todas las mujeres se convierten en fáciles amores. Así son a veces las penas humanas. Lo grave para Epigmenio fue que a la duodécima copa se sintió más solo. Y un hombre que se siente solo después de haber bebido doce copas y ya frente a la decimotercera, es todo un drama. Es que ese hombre está verdaderamente solo.”

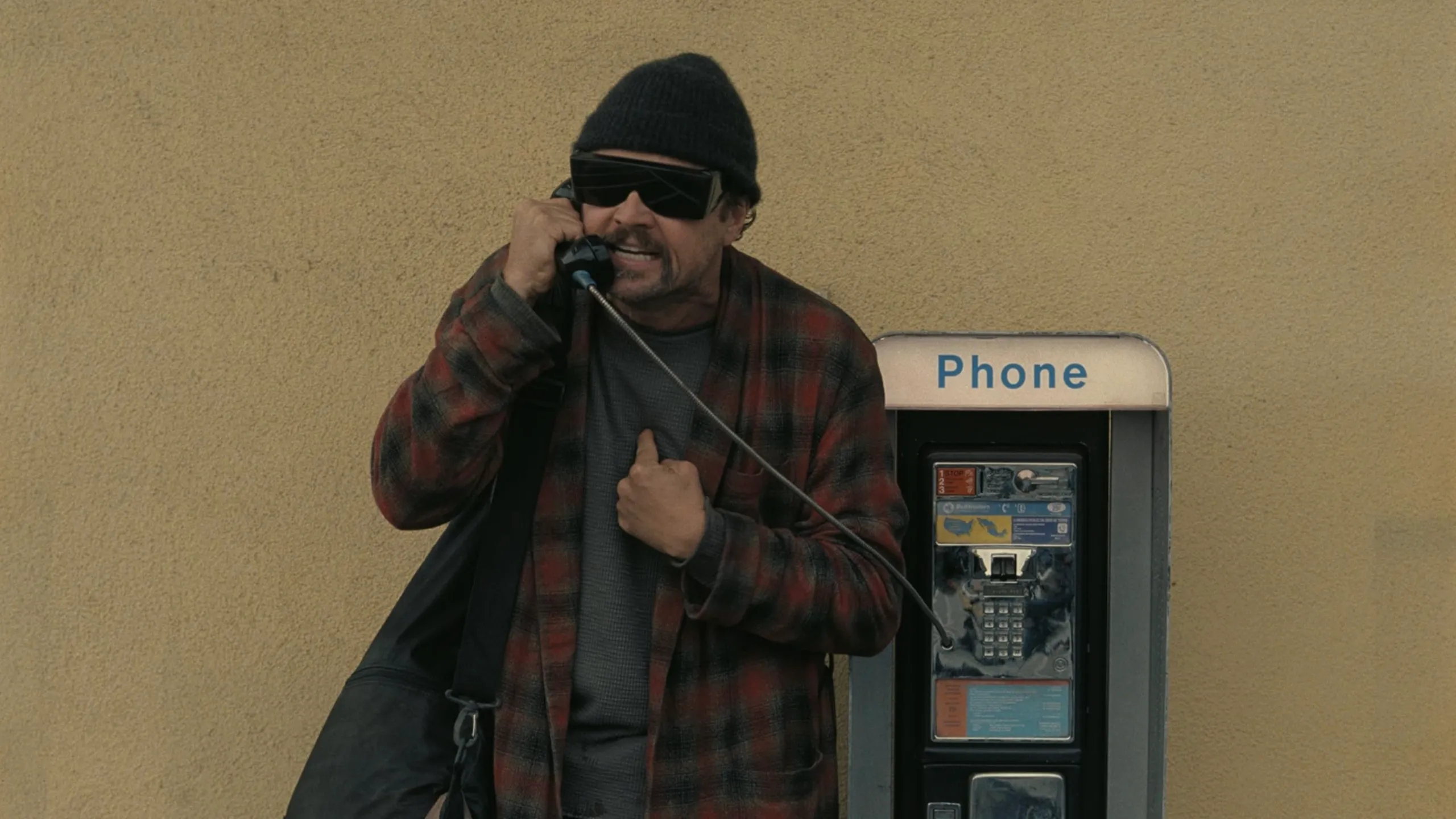

Por esos años vi la película Barfly, con un guión de Bukowski (Schroeder, 1987). Lo que llamó mi atención fue ese lugar afectivo en que se convierte la barra de un bar para una serie de desclasados. Y La actitud hacia la vida y la bebida del Henry, el personaje principal. Más que un proceso de degradación, dado que Henry no tiene nada qué perder, enfrenta la vida en su manifestación más desnuda.

A este altar pagano vamos en busca de comunión y redención.

Imagen: ἐμμανυελ | Pexels.

Compartir:

Artículos Relacionados

Bienvenido a la rebelión: Anderson incursiona con éxito en la acción mainstream

Usamos cookies para mejorar tu experiencia y personalizar contenido. Al continuar, aceptas su uso. Más detalles en nuestra Política de Cookies.