POSDATA EDITORES

abril 1, 2025

Por Marcel del Castillo

En una esquina de mi cama, respirando en un largo silencio y algunas lágrimas, estoy ensimismado en un denso cuestionamiento. Acabo de llegar al final de la nueva serie británica de Netflix, Adolescencia (2025)1, creada por Jack Thorne y Stephen Graham y dirigida por Philip Barantini. Es un terremoto audiovisual cuyos movimiento telúricos sólo podemos entenderlos como un conjunto de capas sociales —tectónicas— que por subterráneas no dejan de ser susceptibles de agitación e interrogación.

La serie plantea, desde el hecho violento de un asesinato entre jóvenes, cuatro etapas o lugares de enunciación divididos en el mismo número de capítulos que nos deslizan como espectadores a un cuadrilátero tejido de tensiones, narcisismos, indolencias e inoperancia, tan evidentes como sorprendentes.

El primer ángulo nos ubica desde la perspectiva policial del Estado. El aparato de control, prevención e investigación social llega tarde a un acontecimiento que ni siquiera lo tenía previsto: un joven de tez blanca de trece años de clase media ha asesinado a una compañera de estudio, pero, sin embargo, llega justo a tiempo para destrozar la puerta de una casa en una zona urbana media y arrebatarle a la familia a uno de sus hijos acusado del crimen.

Lo que sigue es una institución policial fría, comprometida con una burocracia binaria de víctimas y acusados llena de formas y documentos en una cadena de protocolos que no puede ser alterada. Competente para buscar y acusar, pero incapaz de dar con los motivos para entender qué es lo que ha pasado. En definitiva, un aparato reaccionario, cuyo aporte social se reduce a un administrador de cárceles, distinguir y procesar a los culpables.

El segundo capítulo nos ubica desde otra institución del estado: la educativa. Aún más terrorífica que la policial, el aparato educativo no es más que un edificio lleno de inconsistencias afectivas y sociales. Maestros desbordados en su capacidad de prestar atención individual, de profundizar en una estructura y experiencia de conocimiento que pueda transitar por jóvenes envueltos en crisis familiares, económicas y culturales. La escuela es un lastre social, un recinto de circulación obligada por seres humanos dejados a su suerte por sus familiares y la sociedad.

Los policías, en la búsqueda de información sobre el crimen ocurrido, cruzan sus propias deficiencias emocionales al acudir a la escuela. El hijo del detective principal del caso se esconde y huye de su padre para evitar cualquier tipo de asociación: es una vergüenza. Por otro lado, el padre es consciente que ha marcado una distancia que ya parece irreconciliable. Pese a eso, y a los esquivos de las autoridades de la escuela y los maltratos, mentiras y evasivas de los alumnos, es el hijo quien le da las claves de lo sucedido. Casi en idioma desconocido le habla de: incels, manosfera, la teoría del 80%-20% y un detallado desglose de terminología simbólica de colores y emojis. Es decir, todo un mundo que a la policía, los maestros, los padres y a las instituciones educativas se les escapa, o se hacen de la vista lejana.

Al finalizar este segundo capítulo aparece el verdadero conflicto: el turbulento, explotado comercialmente y desatendido afectivamente, mundo de la sexualidad juvenil, la ansiedad social y la autoestima que se ha propagado en una generación completa. La violencia en los patios de la escuela, las bajas calificaciones y ausencias, tan sólo han sido un síntoma. Movimientos telúricos de distintas magnitudes a las que no se les prestó atención, hasta el terremoto final del asesinato.

En este momento, detengo la serie y salgo de mi habitación reflexivo para encontrarme, a la hora de la cena, con mi esposa y mis dos hijas en el comedor de la casa. La conversación fluye como siempre: historias del día en el colegio o la universidad, anécdotas higiénicas de un día como cualquier otro. Sin embargo, en mis ojos una mirada sospechosa ¿Qué ocultan mis hijas por vergüenza o desafío? ¿Qué sienten en sus entornos socio educativos? ¿Han sido violentadas, o son ellas las violentas? ¿Hasta dónde verdaderamente las conozco?

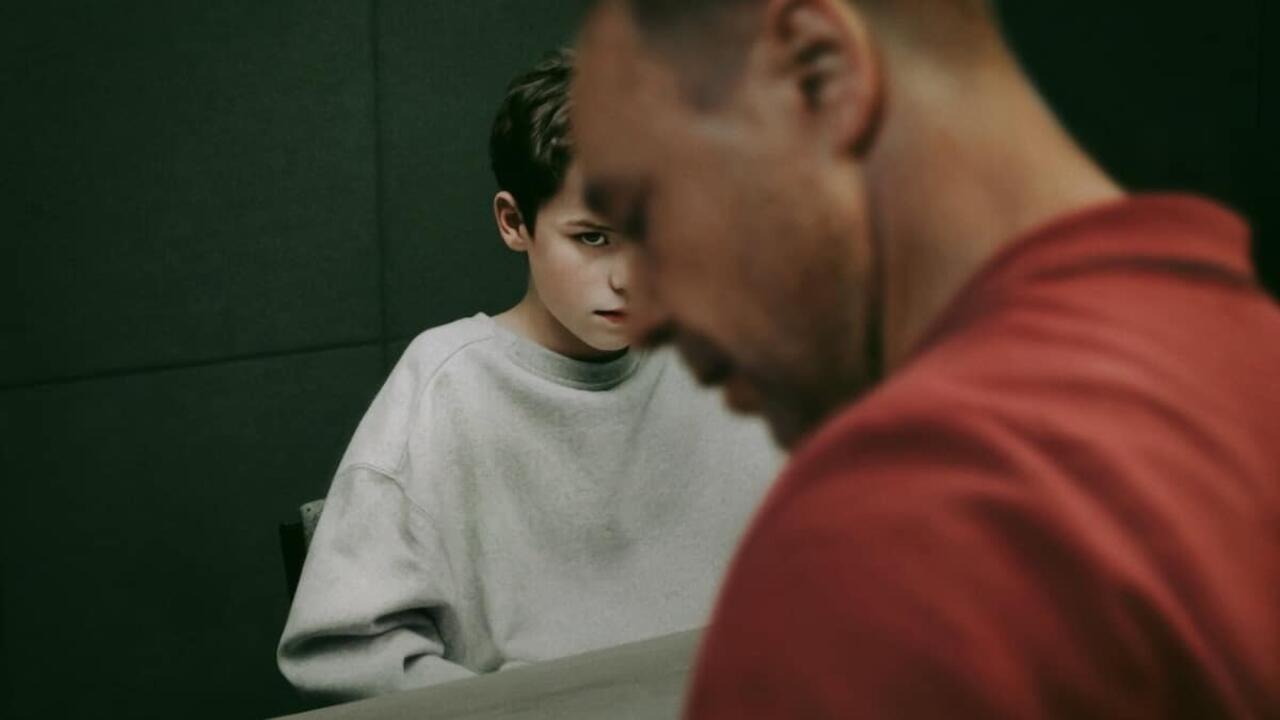

En el siguiente capítulo el guionista nos coloca en un cuarto pequeño, aún en la estación de policía, encerrado cara a cara con el joven. En su encuentro con la psicóloga, vamos a buscar respuestas en su rostro, su mirada, sus gestos, su voz y sus palabras. Acudimos a un teatro lleno de interpretaciones y agitaciones internas de un ser que aún no entiende el alcance de su violencia y de la profunda herida que ha infligido a la compañera de clase, a la sociedad, a su familia, pero especialmente, a sí mismo, y las consecuencias que esto traerá para lo que le resta de vida.

El capítulo es desgarrador. Tanta rabia, incomprensión y dolor contenida en un cuerpo frágil de un ser humano de 13 años. La escena es una punzada al corazón y la razón. No hay forma de darle sentido a esto, de ubicarlo en una lógica del comportamiento. Estamos frente a un cruce de fuerzas violentas que se manifiestan en gestos, miradas y palabras que hieren al mismo tiempo que suplican.

El cuarto y último capítulo es un manifiesto del dolor. Esta vez, desde la perspectiva familiar, al mundo le queda poco sentido fuera de lo irracional y el dolor. La búsqueda insostenible de la culpa y de procurar seguir adelante parecen imposibles.

El cumpleaños del padre coincide con la existencial y adolescente pregunta de ¿Para qué vivimos? La institución familiar también es requisada por esta historia. ¿Es tan fría e ineficaz como la policía o la escuela? ¿O peor?

¿Cómo y cuándo influencian los valores e ideologías que se gestan en el seno familiar a los jóvenes? ¿Es la familia, tal como la conocemos en su formación heteronormativa y cristiana, la institución que provoca o puede detener la violencias y la desolación juvenil?¿Cuánto han modificado las estrategias hipercapitalistas los lazos familiares?

En los últimos 10 años he compartido mi labor artística con la de docente, y tanto en Venezuela como en México, he dado clases a jóvenes de entre 18 y 22 años. Debido al carácter creativo y sensible de las materias en las que trabajo, siempre han brotado de los alumnos conflictos que con el paso de los años no cesan. El principal problema lo puedo ubicar en que no se sienten escuchados, y sus voces no son valoradas, algunos con historias sensiblemente fuertes y otros sutiles, pero no menos dolorosas. Los problemas de inseguridad, autoestima, ansiedad y depresión son lo común, algunos hasta medicados y casi todos en terapia. El perfil de mis alumnos ha sido de clase media a clase alta, es decir, no es sólo un asunto económico, es un asunto afectivo y de atención.

En México, según el INEGI, en 2024 fueron asesinados 2 mil 692 jóvenes entre 15 y 24 años 2. Entre las causas probables e investigadas están la falta de oportunidades de estudio y trabajo, así como la violencia en entornos vulnerables y el acceso limitado a servicios de salud. Otra cifra a tomar en cuenta es que casi el 40% de los suicidios en México corresponde a niños y jóvenes entre 10 y 24 años y que cada año aumenta su frecuencia 3.

No estoy para dar razones y lógicas de esta situación, pero si para preguntarnos por el modelo de vida, y por consecuencia, de las dinámicas familiares y sociales que hemos adoptado y cómo estas permean en los más chicos de la comunidad.

La agitación telúrica está ahí, dando alertas, mostrando síntomas. ¿Qué tan cerca estamos del próximo terremoto socio-familiar?

Referencias

1. Thorne, Jack y Graham,Stephen. (2025). Adolescencia [MiniSerie]. Netflix. https://www.netflix.com/

2. Martínes, Rubi, (2025), Homicidios, principal causa de muerte en jóvenes de México durante 2024: Inegi, Infobae,

e%20con%20la%20informaci%C3%B3n%20revelada,a%2044%20a%C3%B1os%20de%20edad.

3. Inegi, Comunicado de prensa (2024) ESTADÍSTICAS A PROPÓSITO DEL DÍA MUNDIAL PARA LA PREVENCIÓN DEL

SUICIDIO, https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2024/EAP_Suicidio24.pdf

Foto: Netflix.

Compartir:

Artículos Relacionados

Categorías

Usamos cookies para mejorar tu experiencia y personalizar contenido. Al continuar, aceptas su uso. Más detalles en nuestra Política de Cookies.