POSDATA EDITORES

julio 30, 2025

Por Marcel del Castillo

Para Boris Groys, “a la sociedad no le interesa nuestra alma, sino nuestra imagen pública”, y en un contexto de hipervisualidad, la civilización capitaliza la admiración y el reconocimiento, por lo que “el artista moderno no está muy interesado en la belleza, pero sí quiere ser admirado y reconocido por muchos —como uno más de ellos—. Aquí se asume, nuevamente, que la mirada de los demás es equiparable a la mirada divina”¹. En este escenario, el narcisismo asume una importancia sustancial e inevitable en nuestra relación con el mundo, lo que nos lleva a cuestionarnos dónde están sus límites, cómo su desmesura afecta las dinámicas sociales y cuáles son sus alcances en el circuito del arte.

Del pensamiento de Byung-Chul Han, en su ensayo La expulsión de lo distinto, y de Mark Fisher, en Realismo capitalista, podemos sustraer dos posibles consecuencias de estos excesos que, a mi modo de ver, son los más nocivos y frecuentes en las prácticas artísticas actuales: la ceguera y la impotencia reflexiva.

Ambas, además, se retroalimentan mutuamente.

La aparición de estos síntomas en el arte no es nada nuevo ni producto exclusivo de nuestro tiempo. El arte y el pensamiento artístico siempre han estado en la antesala del desborde ególatra o del suicidio de la autoestima. Es más, esta bipolaridad es gasolina para sus procesos y producciones. Esta característica es la que hace que, a veces, sea difícil identificar su toxicidad, puesto que es justificante y problema al mismo tiempo.

Así que, para auscultar este fenómeno, me quiero detener en una de las actividades más frecuentes en la actualidad: los encuentros de arte, festivales, bienales o programas públicos, donde el objetivo es activar diálogos reflexivos que pongan sobre la mesa problemáticas, procesos, ideologías, cuestionamientos del arte y su relación con la cultura y la sociedad.

En los últimos quince años he participado en la concepción, producción y realización de este tipo de eventos en diversos países y ciudades, y he identificado un modus operandi contra el que he opuesto infructuosa resistencia. En los casos en los que me ha tocado conceptualizar, he propuesto alternativas a las dinámicas que se desarrollan y producen. Sin embargo, terminan imponiéndose dos formatos poderosos: el storytelling artístico y la hiperpositividad discursiva.

Ambas responden a un narcisismo exacerbado, por lo que propongo las simbiosis: storytelling–ceguera e hiperpositividad discursiva–impotencia reflexiva.

El primer caso es el más fácil de detectar, porque se produce de la forma más ingenua entre promotores y participantes que han sido estimulados por el efecto popular que el storytelling ha producido en la publicidad, las redes sociales y el mundo corporativo. Se invita, entonces, a aquellos artistas o curadores cuya marca personal es afín institucionalmente, para que nos cuenten su historia personal. Entonces vemos cientos de conferencias que se reducen a: yo hice, yo realicé, yo produje, yo sufrí, yo reaccioné, en la descripción rasante y frívola de unos procesos y obras de arte. Y así, el encuentro de pocos días se transforma en un catálogo de posibles yoes y sus devenires individuales.

¿Esto es inevitable? ¿Esto es inservible? No. Aunque depende del caso. En principio, por supuesto que es relevante la historia y el conocimiento personal. El problema está en cómo se presenta y hacia dónde nos lleva.

Lo que hemos detectado es que las instituciones seleccionan a personas que pueden comulgar y amplificar sus ideologías, lo que termina generando una idealización del proceso y de una individualidad, porque lo respalda un poder institucional. Adicionalmente —y esto nos reúne en este texto—, se produce una ceguera: los invitados reducen sus presentaciones y charlas a hablar de sí mismos tan efusivamente que no se permiten conectar o relacionarse con la obra de los otros invitados, con otras experiencias, gestar correspondencias con uno o más contextos, y mucho menos presentar cuestionamientos sobre sus propias experiencias. Es decir, estos discursos urgen de una retórica del relato que permita detonar procesos reflexivos críticos, que nos regalen, como espectadores, la oportunidad de acompañar, ampliar y pensar algún tema o idea que se desprenda de su particularidad y pueda generar una conversación abierta. Esto implicaría que la historia debe superar las matizaciones de sí misma, para que el otro —quien escucha y asimila conocimientos— no desaparezca².

El fin de este tipo de charla autorreferencial y empalagosa parece funcionar más bien solo como plataforma de visibilidad y promoción artística, lo que convierte a los diálogos en un dispositivo publicitario espectacularizado, más que en un generador de pensamiento a partir de experiencias que puedan ser cuestionadas.

Para entender la importancia de este punto, tendríamos que acercarnos a la idea de que una historia personal es el detonante de reflexiones que permiten que otros se conecten y las transformen con sus propios devenires, y no un faro incandescente generador de fórmulas de éxito y celebridades, que producen ceguera también en los espectadores.

Este encandilamiento, tanto del artista como del público, baja las defensas del pensamiento crítico y produce, en un panorama de baja autoestima, una impotencia reflexiva que “conlleva una visión de las cosas tácita”³, generada por el desafortunado encuentro entre patologías depresivas y ansiosas —transversales socialmente en nuestro tiempo de exigencia productiva y construcción de marcas personales— con la hiperpositividad, que en el arte está contenida en la elaboración y difusión de discursos que solamente presentan los lados simpáticos, técnicos y comodificados de la producción artística y sus procesos. Elaboraciones que, hoy día, consiguen un eco millonario en las redes sociales por la creación de un lifestyle de la sociedad de consumo actual que nos inmoviliza.

La hiperpositividad en el arte se manifiesta de muchas formas, pero me quiero detener en dos: la promoción de un estilo de vida libre y la romantización de las técnicas.

Basta un breve paseo por TikTok o Instagram para entender con claridad cómo se ha construido la imagen —en toda su potencia— del artista en la actualidad: espacio de iluminación cálida, una ventana, materiales dispersos, un capuchino y una genialidad técnica única que, además, se puede enseñar en tres simples pasos (¡y el último no creerás lo increíble que es!). Esta escenificación estandarizada del artista actual, a costa de remembranzas del Renacimiento y del Romanticismo decimonónico, es la que construye la terrible etiqueta que el marketing de productos o herramientas artísticas ha sabido oler muy bien: el lifestyle del artista nómada, nostálgico, autosuficiente y genial.

Si en algún momento nos hemos preguntado por qué regresó la fotografía química, aquí tenemos una posible respuesta.

Volviendo a los escenarios validados del arte, esta situación no es diferente. En un programa público de un museo, bienal, o en los encuentros teóricos de una exposición, seremos testigos de discursos complacientes que glorifiquen lo ahí exhibido y a sus participantes. Y, si invitan a los artistas a los diálogos, estos se convertirán en monólogos insufribles, pero muy populares y gratificantes para la burbuja artística lifestyle.

Los efectos inmediatos de esto son que tal espectáculo, felicitaciones y abrazos impiden un posicionamiento crítico, una ampliación de públicos, una generación de propuestas e ideas que activen cambios, transformaciones o, por lo menos, resistencias a modelos anacrónicos con intenciones hegemónicas. Es decir, un desierto de ideas vacío, estático y aplanado —aunque con mucha estética cinematográfica y capuchinos de Starbucks—, que gentrifica la experiencia del arte y bloquea la creación de corrientes de pensamiento y acción que amplifiquen y diversifiquen los alcances del arte en la cultura y la sociedad.

Y en este panorama no hay bandos culpables: somos todos quienes hacemos vida en los circuitos artísticos quienes intoxicamos de banalidad, fanatismo y clientelismo un espacio de arte deseado, sensible y provocador, que debería crear escenarios de propuestas abiertas y profundas que resistan los desmanes ideológicos de nuestro tiempo.

Referencias

Compartir:

Artículos Relacionados

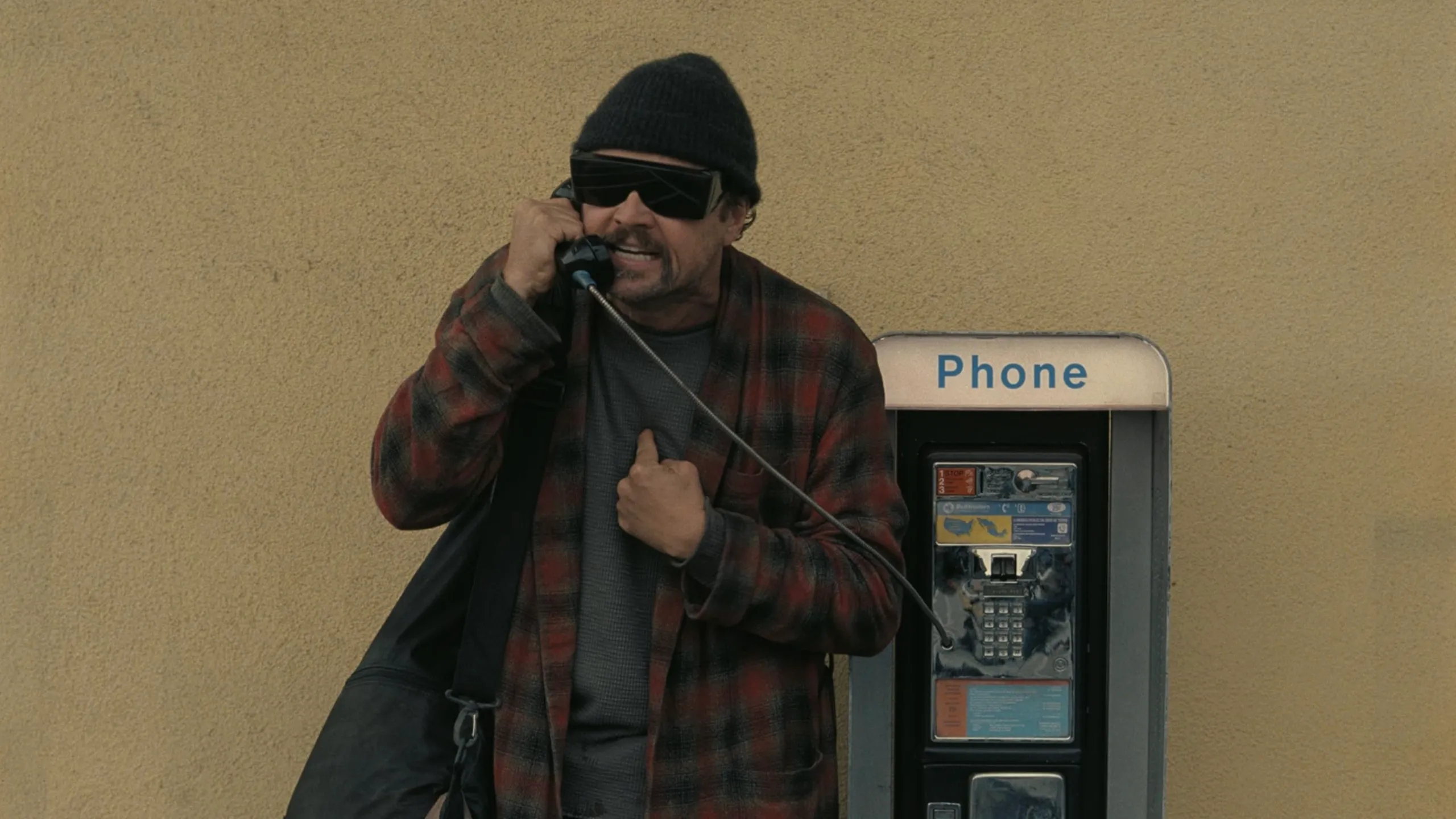

Bienvenido a la rebelión: Anderson incursiona con éxito en la acción mainstream

Usamos cookies para mejorar tu experiencia y personalizar contenido. Al continuar, aceptas su uso. Más detalles en nuestra Política de Cookies.